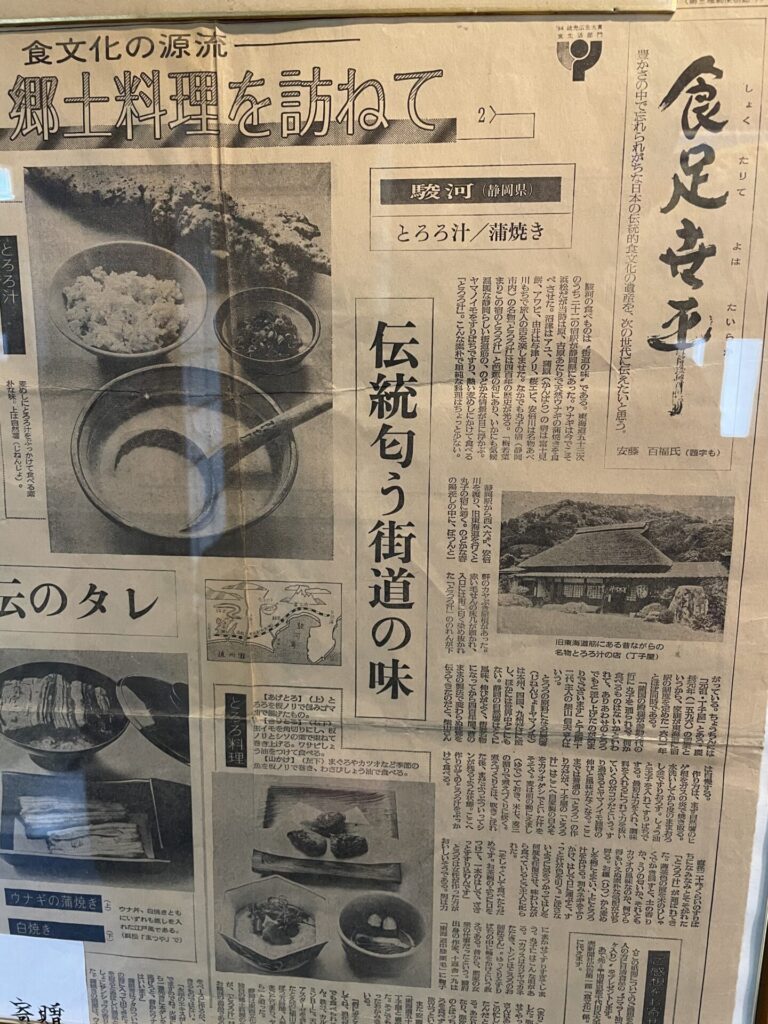

とろろ汁は国宝的食文化/安藤百福さん(日清食品創業者)

安東百福さん

言わずと知れた「カップラーメン」の生みの親であり、日清食品創業者。

その百福さんより実はすご~くありがたいお言葉をいただいてます。

1984年の新聞記事より一部抜粋↓

「人にはそれぞれ好みがあって、万人が美味しいという料理はめったにない。郷土料理などはその典型で、子どもの頃から食べつけた人にはおいしいが、見ず知らずの人が食べてもその味覚は味わいつくせるものではない。

しかし、郷土料理の中で培われてきた料理方法や来歴を知ると、途端にありがたみが増すから不思議なものである。まさに、味は通じるもののみに輝くのである。

静岡の「とろろ汁」は国宝的食文化である。

一つの食の伝統をあそこ迄守り抜いたところに敬意を払う。

みそダシの入ったとろろ汁を麦飯にかけて食べる。タンパク質が高く、道理にかなっている

昔は玄米四合とみそ汁三杯で一日のタンパク量五十グラムを摂取した。

一日七十グラムもあれば十分というからとろろ汁は栄養的に大変すぐれた料理といえよう」。

「みそダシに入ったとろろ汁を麦飯にかける」という表現より

ここで言っているとろろ汁は「丁子屋」だけでなく「静岡県」のとろろ汁を指しているんだと思います。

ということはやっぱり

「静岡県はとろろ県」なんだということを証明してくれているように思います。

この新聞記事、お客様から頂いたもので1984年より保管してくれてたんでしょう。

これもまたありがたいお話し。

「食足りて世は平らか」

~豊かさの中で忘れられがちな日本の伝統食文化の遺産を、次の世代に伝えたいと思う~

という40年まえの言葉。

さらに時代が進んだ今だからこそ、

次の世代に何を伝えるか、

より一層「僕たちの当たり前」を見直したいなと思いました。

#安東百福

#とろろ汁

#静岡県はとろろ県

#自然薯

#東海道

#丸子宿

#丁子屋

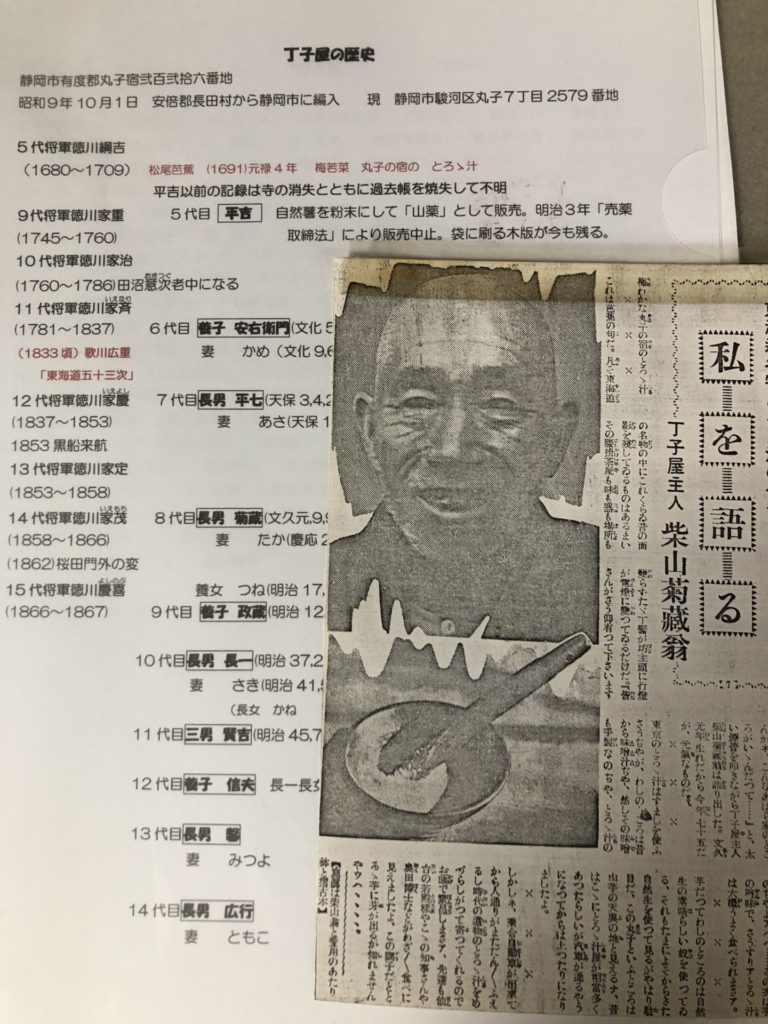

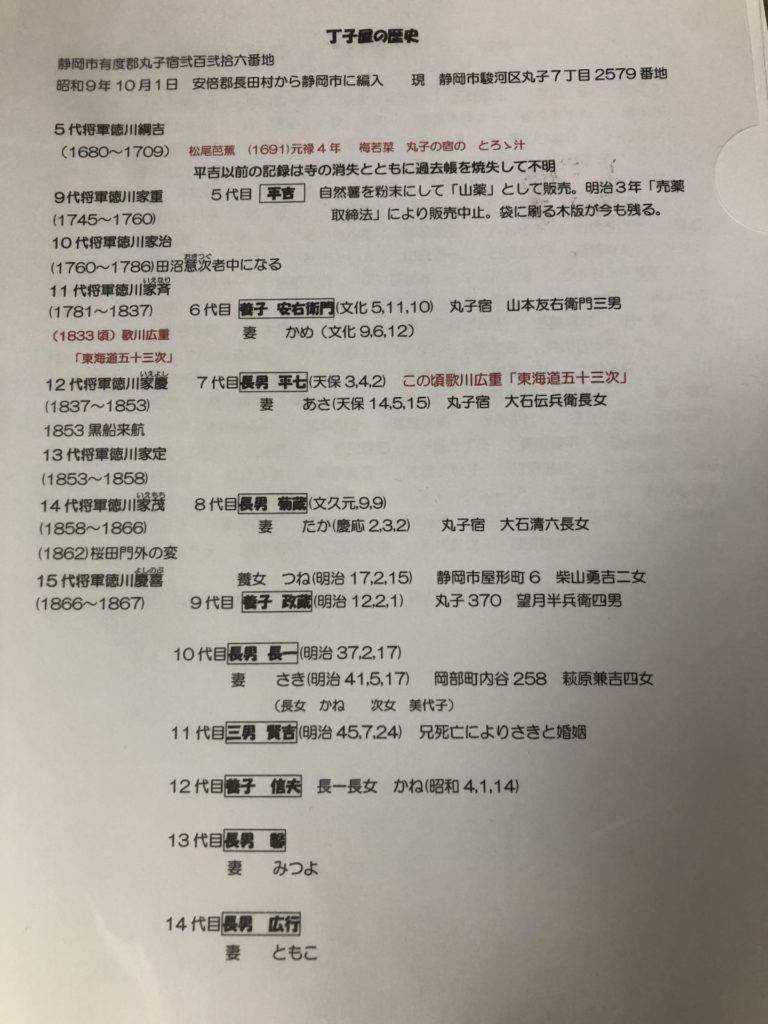

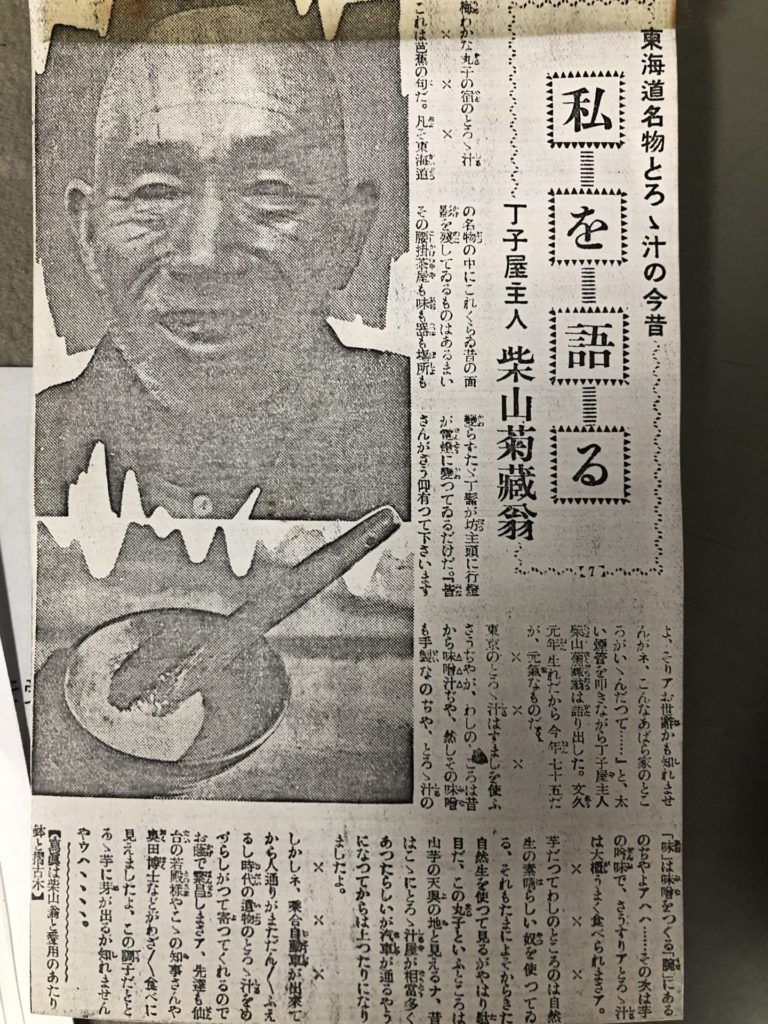

丁子屋8代目(1861生まれ)菊蔵さんの写真入手

親戚のおじさんから貴重な写真をいただきました。

そこで分かった新事実。

丁子屋平吉は5代目までがその名を名乗っていたらしい。(初代から名乗っていたという証拠を探してます)

そしてこの8代菊蔵さんのお父さん7代目「平七」さんがちょうど歌川広重さんが描いた頃に現役だった人物だったと推測される。

おじさんがどこから調べてきてくれたのかキレイにまとめてくれてました。

文久元年(1861)生まれの8代菊蔵さん

「東京のとろゝ汁はすましを使ふさうぢやが、わしのところは昔から味噌汁ぢや、然しその味噌もお手製なのぢや、とろゝ汁の『味』は味噌をつくる『腕』にあるのぢやよ」

今も言ってることは変わってません。

記事が書かれたのは1936年頃でも

「時代の遺物のとろゝ汁をめづらしがつて寄つてくれるのでお陰で繁昌しまさァ」

これから先、時代が進めば進むほど

生きた化石のように「街道の名物茶店」として

皆さんに楽しんでもらえればいいなと思います。

茅が器に生まれ変わった

1月まで屋根の上にあった茅が器になりました。

それぞれに表情の違いを見せる器。

焼いた時の気温・湿度など様々な条件が重なったこの違いを見せます。

左:㈱渡邊商店、渡邊社長 中:丁子屋、柴山 右:陶芸家、前田直紀さん

去年行った茅葺職人さんとのトークイベントの際、初めて会った渡邊さんから茅葺を燃やした灰で釉薬ができることを教えてもらいました。

そして、こぼした(屋根から茅を降ろすこと)茅を器に生まれ変わらせるこのプロジェクトが始まりました。

とろろ汁のための茶碗なので、丁子屋スタッフに大きさや色合いなど好みを聞いてくれました。

出来上がった器には1~200までの限定ナンバー入り。

これは14代目夫婦自ら入れさせてもらいました。なので、若干の読みにくさはご愛敬(^-^;

燃やした茅はほんの少しの灰になりました。

2トン車満載の茅は最終的に40Lのバケツ一杯分の灰になりました。

合計5パターンの微妙な調合で、40回以上の試行錯誤を重ねてくれました。

<ざっとですが、前田さんが今回行ってくれた工程>

灰に水を張って攪拌を数日

うわ水を切る、また水を張る

ゴミを取りながら程よくアクが抜けたところで布で濾して絞る。

素焼き鉢にとって乾かす

乾いたら篩にかける

磁石で鉄分を少し取り除く

出来上がった灰と長石など原料を混ぜ合わせる

水を張って溶かす

篩に掛けだまを取る

ミルにかけ粒子を揃える

これで釉薬の完成。

さらにそこから渡邊商店さんのガス釜での焼きに入ります。

焼くという工程でもその時の温度・湿度・窯の火の温度(内部が見えない釜なので温度調整が難しいとおしゃっていました)様々な条件により、釉薬の焼き上がり具合が変わってくるとのこと。

モノづくりの大変さ(面白さ)を感じた今回の器つくりでした。

前田さん・渡邊さん

ありがとうございました!

この貴重な茶碗は限定に200個。

そのうち半分は昨年ご支援いただいたクラウドファンディングの支援者の皆様への返礼品です。

残り100個は一般の皆まさにお譲りいたします。

大切な方への贈り物など。10年後も20年後も、どうか大切にしていただければと思います。

\10,800(送料・税込み)

器予約ご案内ちらし

ただいま販売予約受け付けております。

ご予約お問い合わせはこちら迄

054-258-1066

mariko.chojiya@gmail.com

2/22(日)営業いたします

11:00〜15:00(L.O.)

16:30〜19:00(L.O.)

19:40閉店

●営業時間中のお電話

お受けしかねる場合がございます

営業時間外にご連絡いただけるとスムーズです。

●ご来店時の受付

店頭タブレットにて受付しております

●ご予約

※基本的にご予約制ではありません

・お座敷の個室のみ有料でご予約お受けいたします(繁忙期を除く)

・お部屋料金 1部屋/平日¥1,100 土日祝¥1,500

・4名様よりお受けいたします

・土日祝日は20名様以下

・入店は12:00までにお願いします

※お正月、G.W.、お盆、連休などの繁忙期はご利用いただけません。ご了承ください。

※お食事以外でのご利用はご遠慮願います。

※夜は混み合うこともなくスムーズにご案内できます。

●営業時間

平日 11:00〜14:00

土日祝 11:00〜15:00(L.O)

16:30〜19:00(L.O)19:40閉店

●お支払い方法

クレジットカード各種、paypayをご利用いただけます