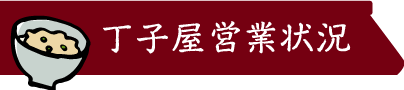

人のつながりで発酵自然薯できました♪

2025.2.17(月)

海辺のイタリアン「テラコスタ」さんにて、

発酵自然薯のお披露目試食会を行いました。

ここまで来るのに最初から数えたら3〜4年くらい。

取組としてはこんな感じです⬇︎

静岡県の海の乳酸菌なので!

ということで、会場は駿河湾を眺められるテラコスタさんに即決でした。

当日の朝

テラコスタさん前の海辺から見えた日の出⬇︎

取組詳しくはSBSテレビさんがアップしてくれてます⬇︎

https://news.yahoo.co.jp/articles/ddf0499c0e56641a7d3e22acdf71b5b9c70e2fa0

当日司会進行をお願いした静岡編集舎永松さんと事前の打合せ。⬇︎

典子さん、ありがとうございました。

会場提供してくれたテラコスタ寺田さんとおくにらーめん桜田さん⬇︎

異なるジャンルの料理人さんの共演も楽しかったですね。

左:発酵自然薯を使用したパスタ/右:通常のパスタ⬇︎

もっちり感が増すとのこと

さらにお話聞いてわかったのが

通常の自然薯より少し粘りがゆるくなり、そのお陰で麺にする際混ぜやすいんだとか。

参加者にはそれぞれ料理の説明&苦労話なども。

こんなイベントならではの楽しみです。

今回食べていただいたラーメン、パスタ両方にすりおろした静岡産自然薯を乳酸発酵させたものが練り込まれています。

一般販売開始に向けてはさらに磨きがかかることと思います。

今回の主役となるのは発酵自然薯。

⬇︎

「糀扱うから菌に強いよね?」

という無茶振りに付き合ってくれて、発酵させるための機器を揃え、数ヶ月間乳酸菌と向き合いながら試行錯誤を重ねてくれたかど万米店の増田さん。

「乳酸発酵させてものを卸販売して、また違う形で提供する仕組み」

実はこれが日本初?!の取組のようです。

さらに

この取組を商売として継続させるためには乳酸菌の培養が必要。その元ダネを作る=発酵自然薯を作る環境整備に甚大なご協力をいただいたのが静岡県産醤油の鈴木さん。

かど万さん曰く「鈴木さんがいなかったらこの企画は実現しなかったと思います。」とのこと。

本当にありがとうございました!

そして今回参加できませんでしたが。

「自然薯を乳酸発酵させたら面白かったんですよぉ〜」

という話を1番最初にしてくれた村上さんをはじめとする静岡県農業技術研究所のみなさん。

そしてマリンオープンイノベーションセンター(通称Maoi )の村瀬さん。

乳酸菌✖️自然薯から始まったこの企画。

最初からこのメンバーがつながっていたわけではありません。じゃあってことで紹介が重なり、人の出会いによって可能性がぶわぁっと広がりました。

そして料理に関しては、まだまだ料理人の数だけ表現ある気がします。

⬆︎2023年のInstagramより

まずは

おくにらーめんさん、テラコスタさんより

正式な販売開始のお知らせが発表されるのを楽しみにしてます。

こんな僕らのチャレンジをどうぞ応援よろしくお願いします!

まだまだ開発途中ではありますが、

もしご興味ある方はかど万米店増田さんまでご連絡くださいませ♪

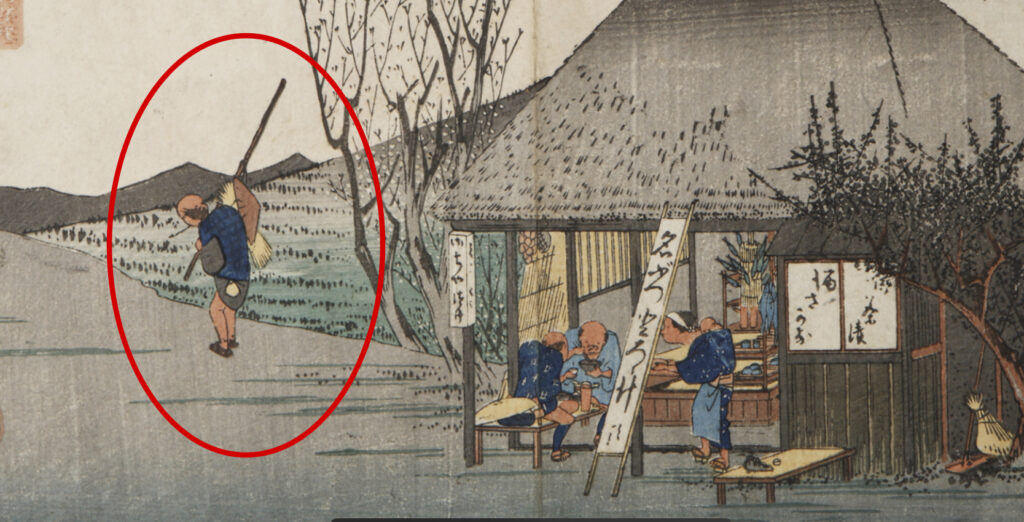

生産者とレストランの関係は、今も昔も変わりません。現代ではここにいろんな開発or研究者も加わってます!

浮世絵では⭕️お父さんが「自然薯の生産者」だと言われてます。

詳しくはこちらまで⬇︎

静岡新聞さんにも2/26掲載いただきました。

#静岡県はとろろ県 #発酵自然薯 #かど万米店 #おくにらーめん #テラコスタ #県産醤油 #maoi #静岡県農業技術研究所 #静岡編集舎 #スギタファーム #なかじま自然薯園 #自然薯 #60号 #丁子屋 #静岡 #とろろ汁

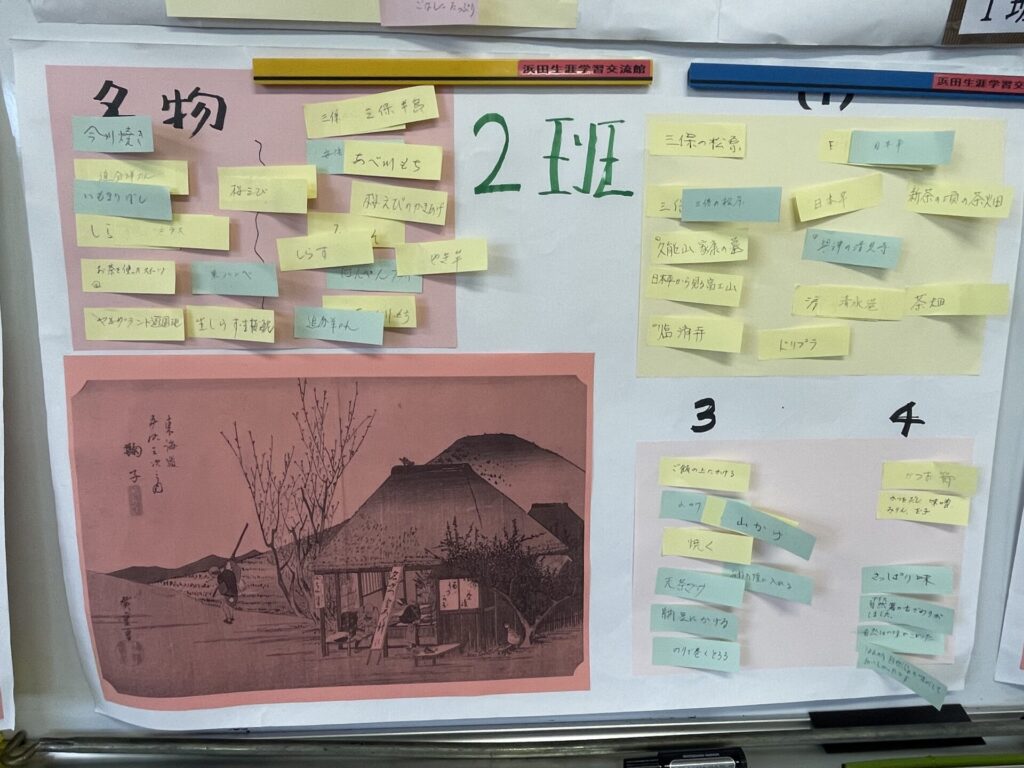

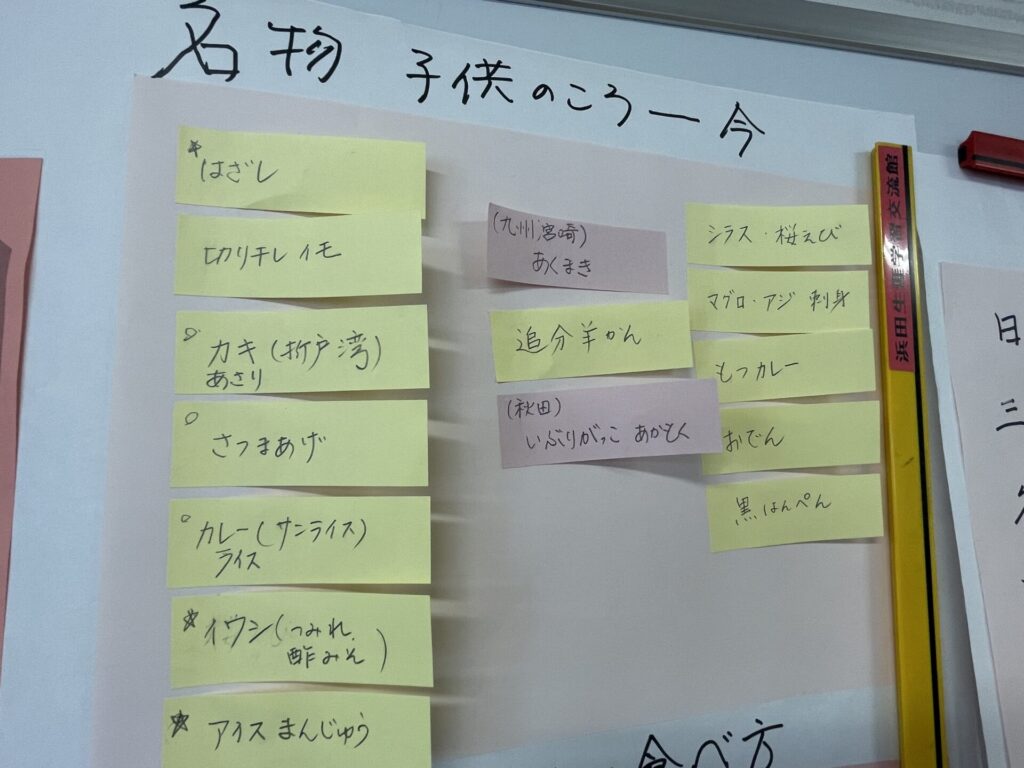

「名物」とは?

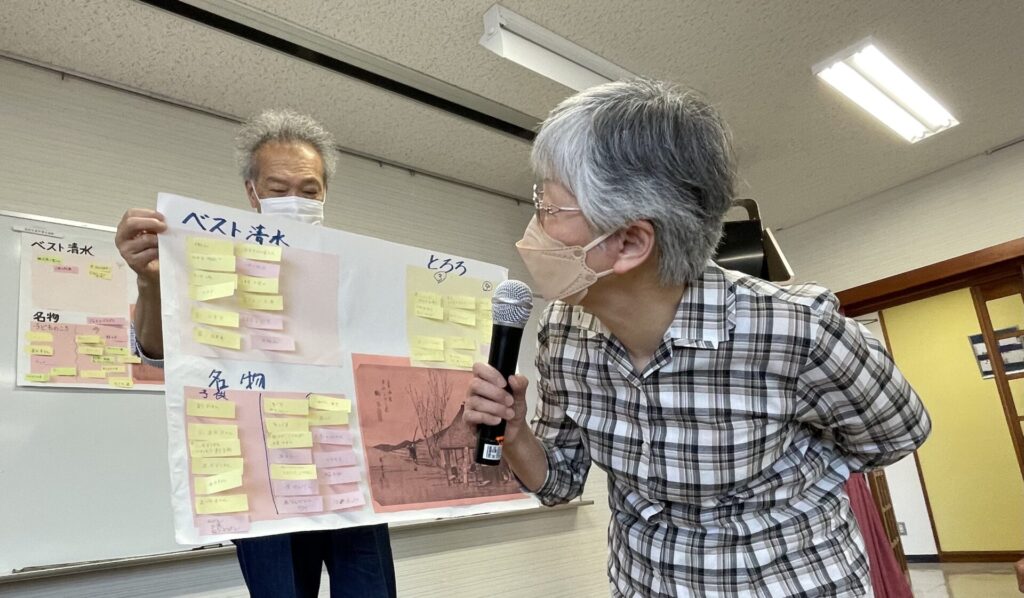

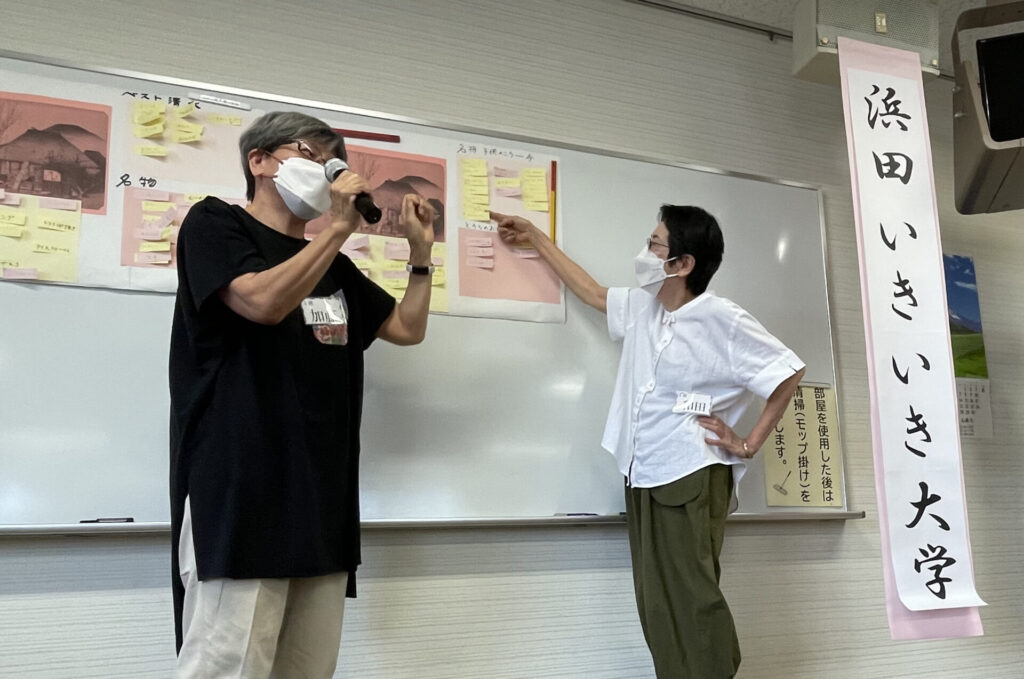

先日6月16日に清水の生涯学習交流館にお招きいただき、

「静岡の名物について学ぶ」というタイトルでお話してきました。

前半1時間は

①テレビでもお話するような浮世絵をメインにした歴史の話

②テレビでは言わないような、バブル期&食虫毒以降の『右肩下がり時代』

③たまたま自分の代表就任日≪6・16(麦とろの日)≫だったのでそのご報告と、今とこれからの東海道について

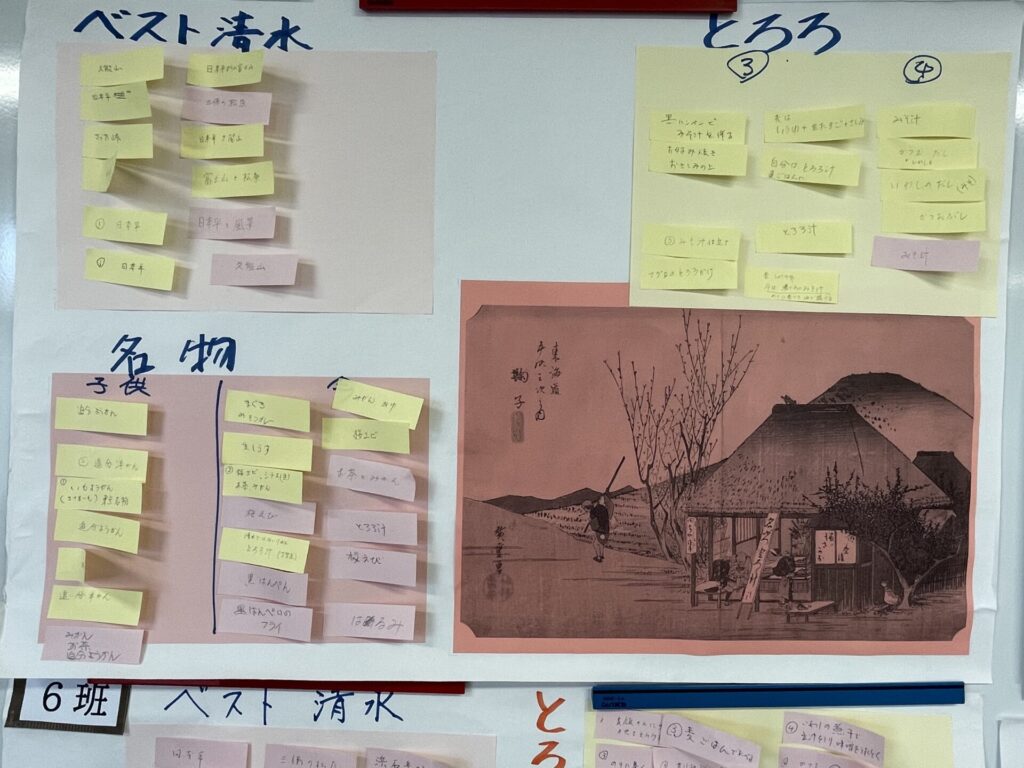

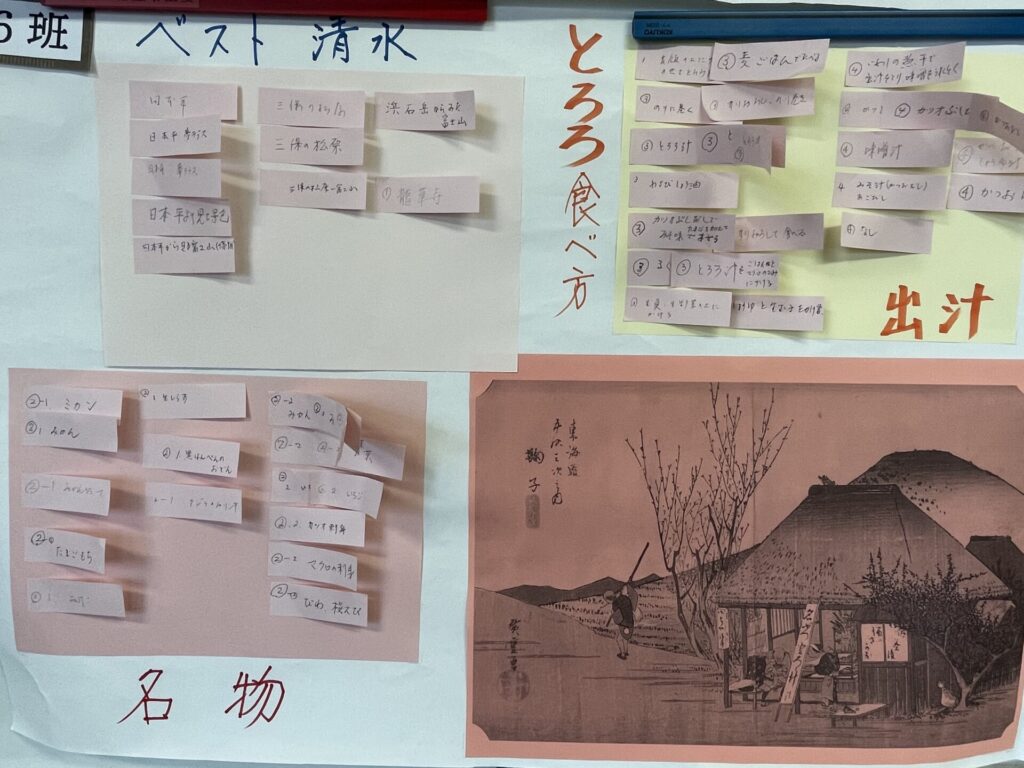

で、今回は皆さんに質問シートをお渡ししていて。

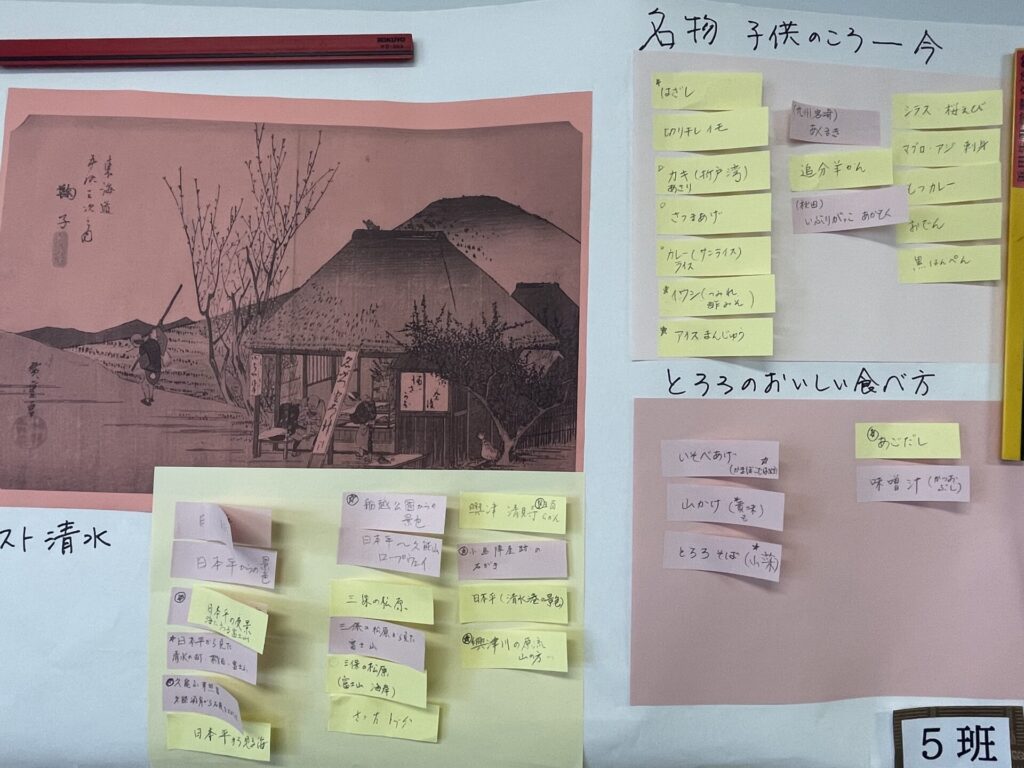

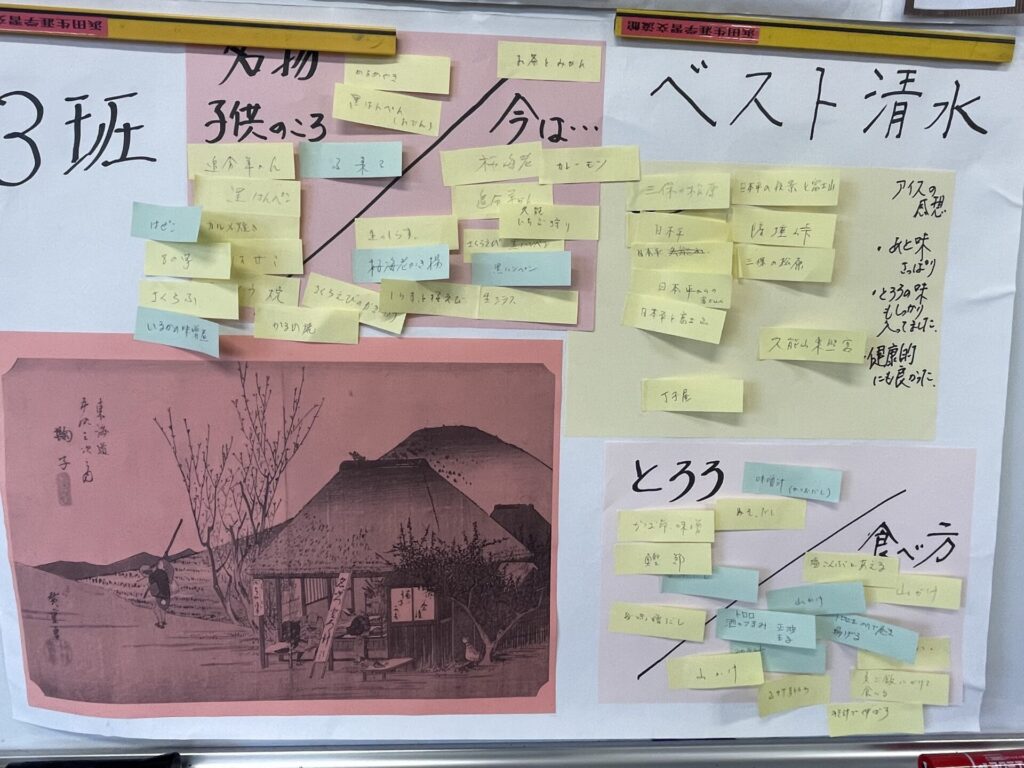

①海外からのお客様に「わたしのベスト清水」を紹介するならどこ?

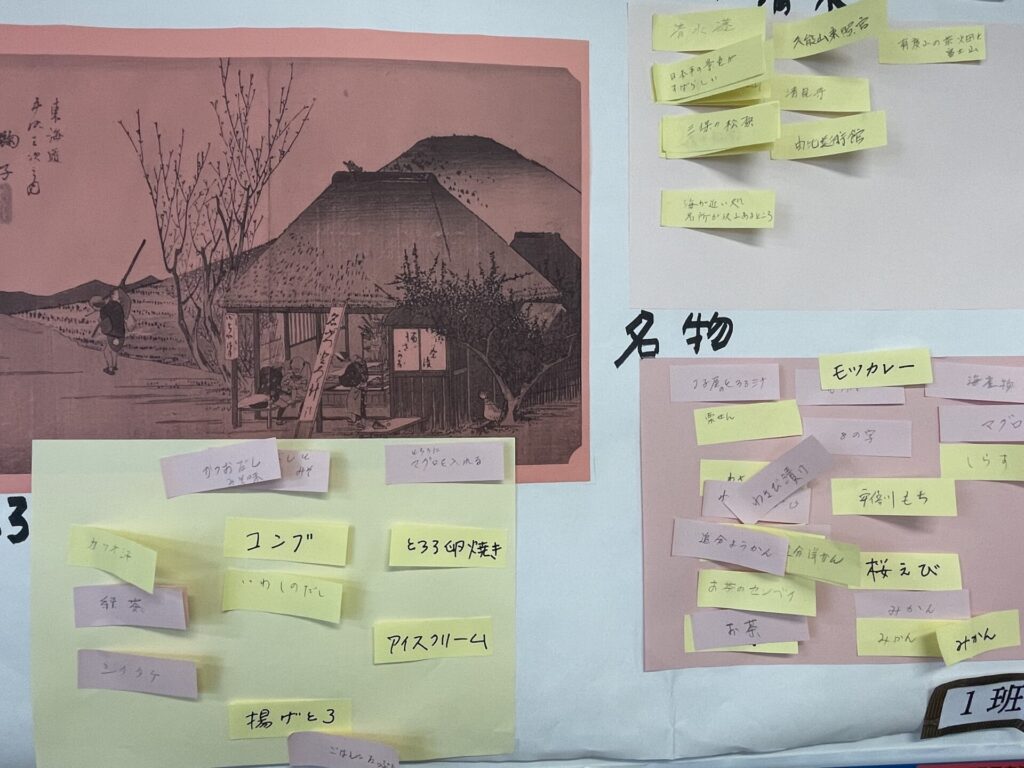

②名物と言ったら何? 1.こどものころ 2.今なら

③わたし流のとろろのおいしい食べ方と「だし」は何を使う?

後半戦はこの質問に対してのそれぞれの答えをグループワークで出し合っていただき発表いただきました。

面白かったのが

【はんぺん】をお湯で湯がいて、それをすりつぶしてとろろにしちゃうとか。

あと、さすがご当地

「イワシの削り節」とか。

名物といえば。。。

「追分羊かん」や「マグロ」「しらす」はもちろんのこと

「クジラのみりん干し」「イルカの味噌煮」のようないまではなかなか珍しいけど、みなさんのこどものころにはあったおやつや名物などなど。

それとか

「昔、山下天丼さんがあってすごくおいしかったのよね~」

って盛り上がりの中で出たこの一言。

同じ事業主としてみると、たまらなく嬉しい一言だと思います。

くしくも廃業されてしまったのでしょうが、それでも皆さんの心の中に残ってる!

僕としては日頃から

「生かされている」ことを強く実感するのですが、

まさにみなさんの思い出の中に「山下天丼」さんは生きているんだな~と。

名物ってちゃんとした定義はわかりませんが。

少なくともこの場で皆さんの口から出てきたものはすべて名物なんだろうなと思いました。

丁子屋的にも、一人でもたくさんの思い出の中に生かされていきたいなと。

そんなことを感じながら、みなさんの元気をいただきながらあっという間の2時間でした!

広重の「江尻」には55枚の作品の中で唯一、人物が描かれていない。それは(僕の持論ですが)三保の松原と富士山があれば絵になってしまあので、あえて人物描写は避けた「広重さんの思い」があるのでは???

という話をした処

西行さんが、「清水の景色は美しすぎて描けない」と筆を捨てたと言われている

「筆捨山」という名の山が清水には実在するという話をお父さんから教えていただきました↓

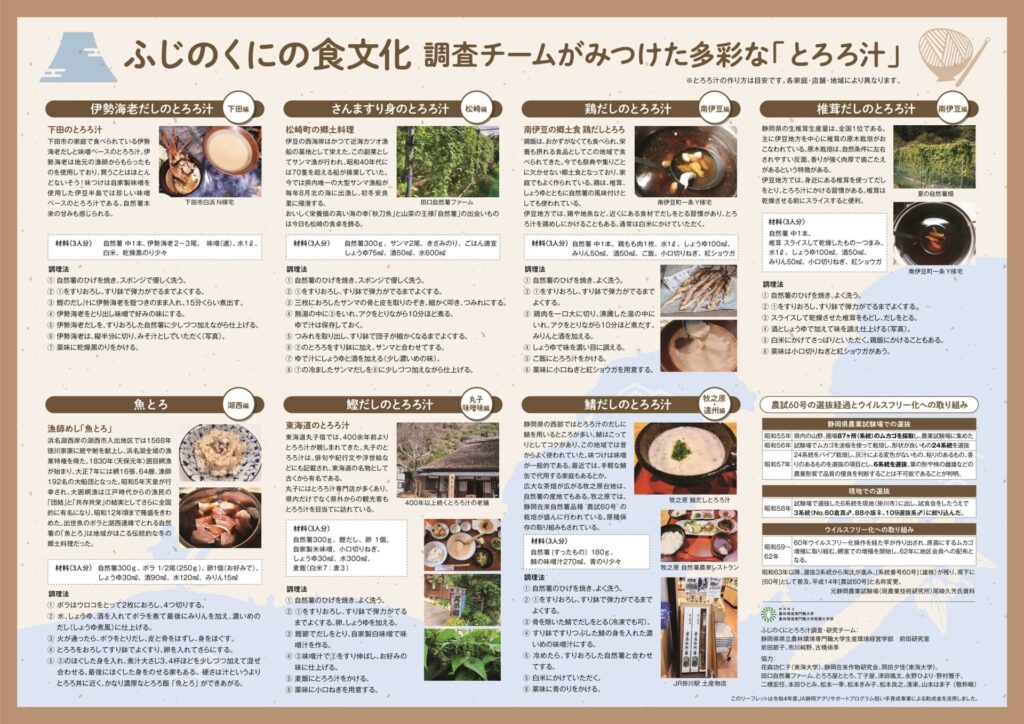

ふじのくにとろろマップできました

これを見ればやっぱ「静岡県はとろろ県」だねと感じられるとろろマップが出来上がりました。

↑印刷する場合こちらをダウンロードしてください

作成:ふじのくにとろろ汁調査研究チーム(静岡県農林環境技術専門職大学)

2月のことですが、それに伴い県内各地の出汁が違うとろろ汁を食べ比べるワークショップも開催されました。

研究チーム代表:前田先生↓

生徒とともに県内各地を周り、実際に食べられている調理法などを調査。その内容はマップ裏面にレシピまで記載されています。

西伊豆から送られてきた「伊勢海老!」

湖西よりお越しいただいた「ボラだし」

牧之原「とろろ屋ととろ」さん

学生さんも現地まで出向き、教わってきた作り方で再現。

会場にはその他にも、サバ、カツオ、トリ、さんまなどいろんなダシの香りが広がりました。

当日、ふじのくに地球環境史ミュージアムの館長さんに聞いたところ「

豊かな自然環境があったからこそ、多種多様なダシのとろろ汁が出来上がったのは理解できました。

もう1段階つっこんで。

「なぜとろろなのか?」と聞いてみたところ、

古来より自然薯(山芋)は糖(エネルギー)を取るための大事な食材だったとのこと。

当時と比べ、他の食事や嗜好品が増えた今でこそ糖質制限で白米は控えるという流れもあります。でもやはり糖は生きるために重要なエネルギー源であることに間違いなく、古来より「とろろ汁」とい形で楽しみながら摂取されてきた。

さらに静岡では各地域の豊かな自然環境に支えられた様々なダシでとろろ汁を楽しむ。

会場中に広がるのは、そんな自然からいただく様々なダシの香り。まさに「静岡県はとろろ県」なんだなと改めて実感した幸せな一日でした。

ご参加いただいた皆様、主催の先生方、当日一緒にサポートしてくれた丁子屋スタッフのみんな、お疲れ様でした。

僕としてはかけがえのない1日となりました。

ーーーーーーーーー

豊かな自然や歴史は日本全国どこにでもあります。それが日本の良さでもあります。

大事なのは

生産者がいて、料理人がいて、それを発信する人がいて。そして楽しむ人がいる。

その人のつながりを感じながら、美味しさを提供できる仕組みができるかどうか。

静岡県ガストロノミーツーリズムでは、継続的に楽しめるその仕組みづくりに取り組んでいます。

https://shizuoka-gastronomy.jp/

#ふじのくにとろろ汁調査研究チーム #静岡県農林環境技術専門職大学 #静岡県はとろろ県 #自然薯 #とろろマップ #とろろ屋ととろ #ガストロノミー #ふじのくに #美味ららら

2/8(日)営業いたします

11:00〜15:00(L.O.)

16:30〜19:00(L.O.)

19:30閉店

●営業時間中のお電話

お受けしかねる場合がございます

営業時間外にご連絡いただけるとスムーズです。

●ご来店時の受付

店頭タブレットにて受付しております

●ご予約

※基本的にご予約制ではありません

・お座敷の個室のみ有料でご予約お受けいたします(繁忙期を除く)

・お部屋料金 1部屋/平日¥1,100 土日祝¥1,500

・4名様よりお受けいたします

・土日祝日は20名様以下

・入店は12:00までにお願いします

※お正月、G.W.、お盆、連休などの繁忙期はご利用いただけません。ご了承ください。

※お食事以外でのご利用はご遠慮願います。

※夜は混み合うこともなくスムーズにご案内できます。

●営業時間

平日 11:00〜14:00

土日祝 11:00〜15:00(L.O)

16:30〜19:00(L.O)19:40閉店

●お支払い方法

クレジットカード各種、paypayをご利用いただけます