「 #静岡県はとろろ県 」な取組①〜⑤

ボリュームすごくなっちゃいましたが。

まもなく旬を迎える静岡の自然薯ですが。丁子屋的静岡の自然薯最新情報まとめてみました。

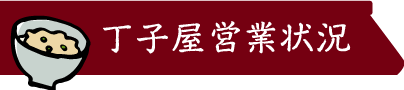

①和食展 とろろ汁食べ比べ

11月23日(日)12:30〜15:00

【参加費無料】

○鰹だし&鯖だし とろろ汁の食べ比べ

○味噌やだしの試食

静岡の豊かな自然環境が生み出した「静岡のとろろ汁」を、学生とともに島田のととろさん&丁子屋のお話とともに味わっていただきます。

お申し込みはこちら⬇︎

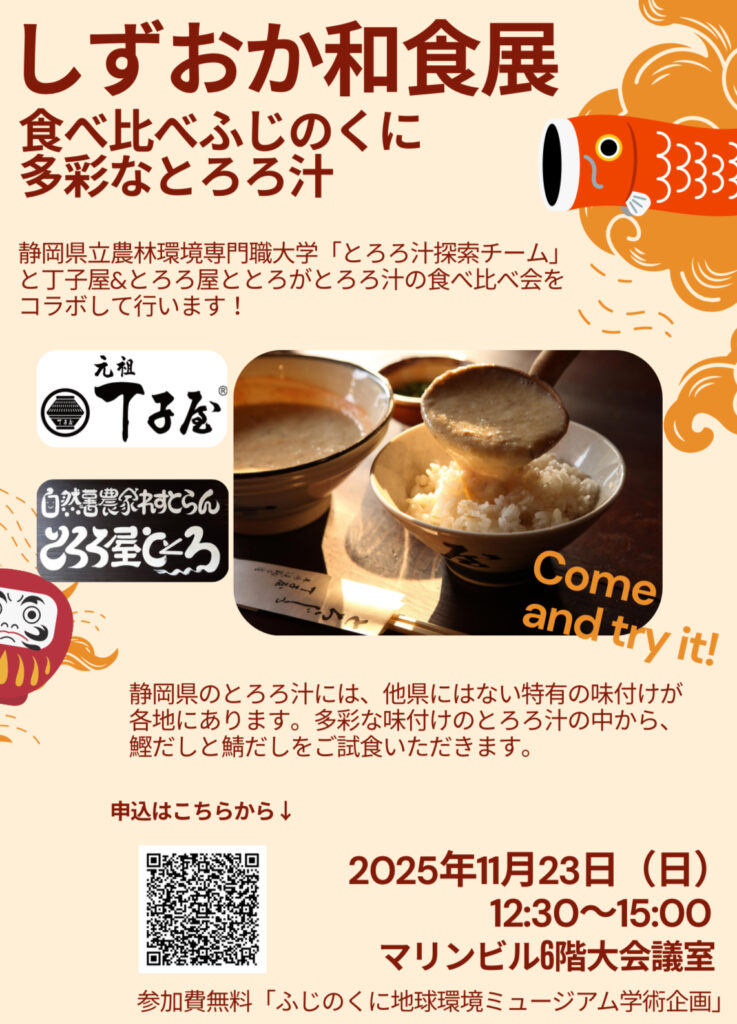

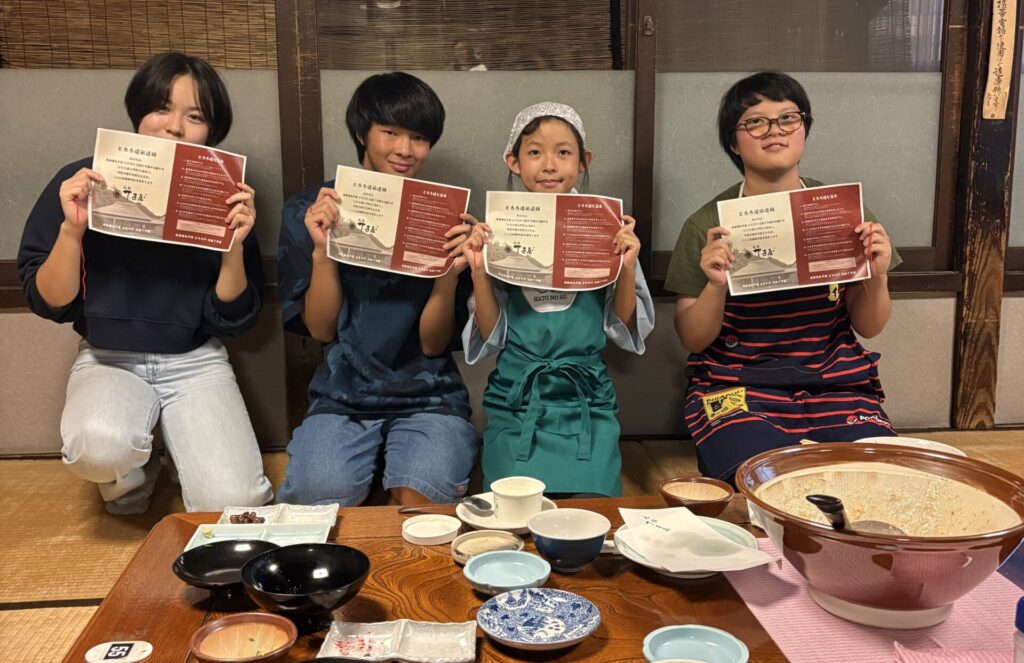

②とろろ汁づくり体験プログラム「とろろ道入門所」

12月8日より開催決定!

【 詳細情報 】

【食事】3つの「cho!」でお出迎え

(以下の①~③のうち、1つのプランをお選びください)

①「真骨cho!」

自然薯アイスまでついた自然薯フルコース

(味見3種、とろろ汁、麦めし、揚げとろ、梅とろ、選べるオリジナルアイス等)

②「最高cho!」

自然薯の揚げ物・和菓子付

(とろろ汁、麦めし、自然薯揚げ物、珍味2種、薬味、漬物、みそ汁、和菓子)

③「絶好cho!」

まずは基本のとろろ定食

(とろろ汁、麦めし、薬味、漬物、みそ汁)

■体験時間

平日 11:00~13:00

土日祝 16:00~18:00

■受付不可

定休日、繁忙期(正月や5月大型連休、お盆など)

■料金

大人

①「真骨cho!」 6,050円

②「最高cho!」 5,060円

③「絶好cho!」 4,400円

学割プラン(小学生~大学生)

①「真骨cho!」 5,500円

②「最高cho!」 4,510円

③「絶好cho!」 3,850円

・体験内容

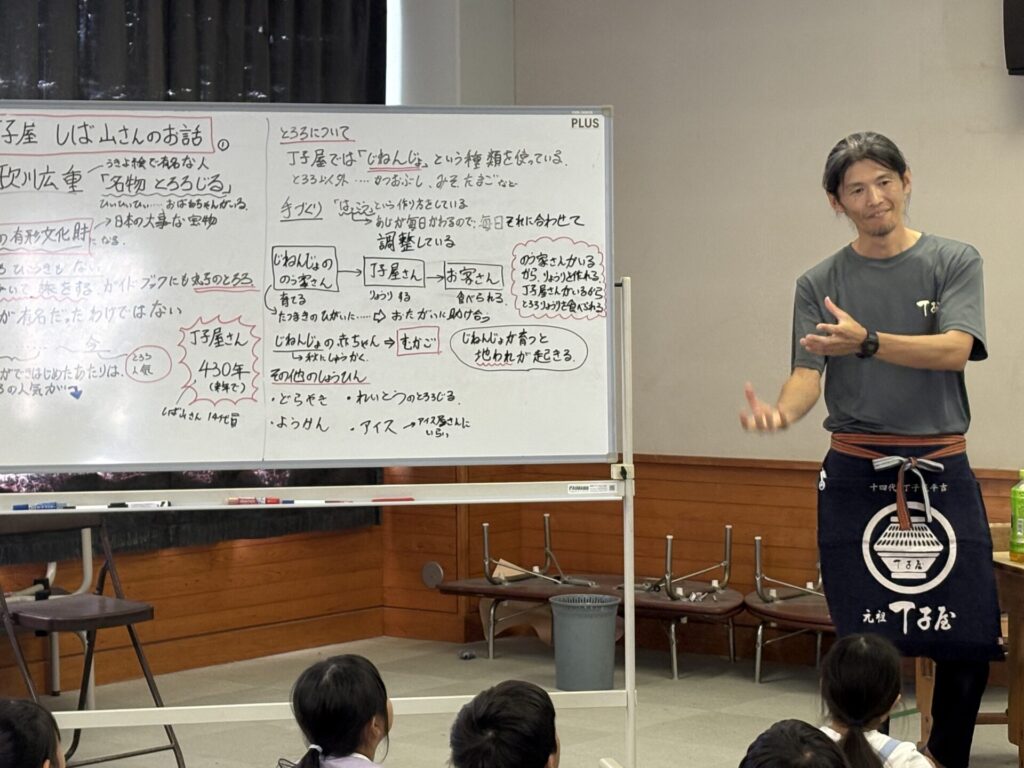

座学:浮世絵から見るお江戸妄想体験&静岡県はとろろ県(講師14代目)

体験:とろろすりおろし体験

お食事:自然薯・みそなど素材から味わい、調理法による味と香りの変化を楽しんでもらうフルコース、デザートには選べる特製アイス(自然薯・むかご・みそ)(3,300円相当)

お写真の甘味がアイスに代わります⇓

ご予約はこちら⬇︎

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000230496/

受付後、ご予約状況を確認し改めてご予約可否のご案内をいたします。場合によっては日程の変更をお願いする場合もございます。ご了承ください。

静岡県には美味しい自然薯を目指し活動を続ける自然薯研究会があります。40年近く活動を続けるこの団体のおかげで、静岡の自然薯はみんなの苦労と経験を代々積み重ねています。丁子屋としても立ち上げから関わりを持っています。

そして来月行われるのは第38回自然薯品評会!

過酷な夏の暑さを乗り越え、県内生産者の自慢の自然薯が集結します。一般の方の参加はできませんが、またご報告いたしますね。

こちらは2023年の様子⬇︎

丁子屋スタッフと取引先の自然薯農家さんたち

④次の未来へ伝える

10年近く関わりのある静岡県立大学の学生さんが、大学との関わりも含め、丁子屋や生産者(なかじま自然薯園さん)のことをとてもわかりやすく丁寧に紹介してくれてます。

可能性を模索しながらみんなでチャレンジしてるので、時間も労力も費用も多少かかりますが。それでもまだまだ自然薯の伸びしろはあるかと思っています。

また大学や地元の小学校など、お声が掛かれば出張授業も行なっています。

次世代にも「静岡って『とろろ県なんだ』」と、

なんだかおもしろいことやってる大人たちがいるなって思ってもらえるような時間になればと思っています。

⑤発酵自然薯の可能性

自然薯を乳酸発酵させる。さらに、それをとろろ汁店じゃない料理人さんたちに扱ってもらう。

そこには人の数だけ可能性がある???

まだまだ未知数なんですが、こんな取り組みも⬇︎

最後に。。。

どれだけ長い歴史や素敵なストーリーがあったとしても、

とろろ汁を始めとするおいしい調理

古くても清潔感のある空間

おばあちゃんちに帰ってきたような、いつでも温かいおもてなしなど

飲食店としてお客様に喜んでもらえるサービスを日々磨き続けることで、歴史も生産者の苦労もさらに価値が高まると思います。

関わる全ての皆さんと、そしてお客様あってこそようやく丁子屋は完結すると思います。

そんな感謝の気持ちで、間もなくやってくる来年、創業430年目を迎えたいと思います。

#静岡県はとろろ県 #とろろ汁 #ととろ #なかじま自然薯園 #静岡県立大学 #テラコスタ #かど万米店 #おくにらーめん #スギタファーム #Maoi #丁子屋 #自然薯 #とろろ道入門所 #manaviva #するが企画観光局 #静岡県自然薯研究会 #在来自然薯 #静岡県立大学TV

10月27日(月)和食展【下記イベントは本人の体調不良により辞退いたします】

2年間かけて全国を巡回してきた「和食展」がいよいよ静岡に上陸!

日本の風土が生んだ四季折々の食材と料理、そして積み重ねられてきた知恵と工夫。世界からも注目を浴びる和食をとても分かりやすい展示でお楽しみいただける内容です。

さらに!

静岡の最大の特徴としては見るだけではなく

「実際に食べられる」

食の展示だけじゃつまらないですもんね~。

他県でもやりたかったけどそれぞれの施設の都合で実現は難しかったんだそうです。

和食展本体の企画をされたのが実は「ふじのくに地球環境史ミュージアム」佐藤館長。

その館長のおひざ元静岡での開催となれば気合も入ります。様々な食の関係者が企画を盛り上げようと集まりました。

我々丁子屋ももちろん参加!

江戸より続く名物とろろ汁には欠かせない自家製白みそや糀、そしてとろろ汁の試食も。

私14代目と「かど万米店」https://www.instagram.com/kadoman.kome.kouji/店主の話を聞きながら味わってください。

★丁子屋とかど万のとろろ汁やみその歴史・食材・環境、生産から販売に至るまでのとっておき秘話をお話しします

乳酸発酵自然薯など商品開発にも協力していただいた「おくにラーメン」https://www.instagram.com/okuni_ramen_abekawa39/オーナーのさくらださんの新たなるチャレンジとして、自然薯チーズケーキも開発中。間に合えば試食できるかも?!

【 試食 】

-

丁子屋流鰹だしのとろろ汁の試食と自家製白みそ

-

かど万米店の米糀

-

おくにラーメンの自然薯チーズケーキ(未定)

詳しくはこちらまで https://www.washoku-shizuoka.jp/tasting

丁子屋のみそには欠かせないかど万さんの米糀

先日の竜巻で牧之原中心に大きな被害が出ています。僕らの自然薯生産者にも一部被害がありました。それでも前を向き始めています。

僕たちはそんな牧之原から多くの自然薯をいただいています。

頑張ろう牧之原!

そんな思いも込めて。。。

#和食展静岡 #清水マリンビル #フェルケール博物館

#静岡県はとろろ県 #自然薯 #在来作物 #60号 #かど万米店 #おくにらーめん #丁子屋

みんなで育てる静岡県の自然薯

#静岡県はとろろ県

①毎年恒例の自然薯の畑の視察を行いました。

今回話題に上がったのが夏の水やり。

数年来続く高温障害で自然薯も大きな被害を受けています。

でも、2年前より昨年、昨年より今年と、苦い経験を活かして、水の管理方法が数段レベルアップしてるように思います。

お互いの畑を見ながら、説明を聞き質問をする。

シンプルなことですが、このやり取りの積み重ねが良い自然薯を育てる1番の環境なんだと思います。

今年も収穫までよろしくお願いします

●お茶をやめて新たに畑を増やす

一言で「増やす」と言ってもそこまでには長い道のりがあるようです。

・お茶の根を引き抜く(茶こぎ)

・出てくる石を取り除く

・水はけが良い土地に設計するため土の盛り方や、傾き、高さなどを計算しながら作るそうです。

もっと色々あるのでしょうが、これらを通常の自然薯栽培の傍ら進めていきます。さらにはお茶など他の作物の作業も考えながら、年間のスケジュールを立てて進めるんだそうです。

生産者により目的は違うかもしれませんが。

新しい畑を増やすのは、生産量を増やすことも一つですが

「畑を休める」ことが大きな目的と言われています。

毎年同じ畑で作り続けると、土の栄養バランスが崩れ、畑が疲れてしまう。そうすると、そこでは良い自然薯が取れにくくなってしまうということから、2〜3年に1度畑を休めることが理想。

そのため、転々と畑を移しながら栽培する計画を立てる人が増えてきました。それも全て良い自然薯を作り続けるための対策なんだそうです。

⬇︎これらの石は全てこの畑から手作業で取り除かれたもの。「とってもとっても取り切らない」とのこと。

●網室を作る

風、雨、土など自然環境とどう向き合うかはとても大切。

風に対しては網室を作ることが効果的なのですが、物価高の影響で同じものを作るのに、以前の1.5〜2倍以上の経費がかかります。

そこで廃業した別の農家さんのハウス資材を譲り受け、お互いに協力しながら自前で網室を作ってしまう農家さんもいます。本当に驚きです。

見よう見まねでっていうけど、本当にすごいと思います。

水や風の抜け方など土地の性質を知り、

(他の作物も含め)年間の作業スケジュールを組み立て、

さらに、

病気や害虫、台風など日々変化する自然と向き合って対策をとり続ける。

場合によってはハウスを建てたり、専用の機械を考案しちゃったり。

百のことをするから「百姓」なんだと聞いたことがありますが、まさにだなと痛感します。

そんな自然薯を僕らは使わせてもらってる、

この責任とみんなの誇りはちゃんと伝えて行かなければと、

飲食店として、人として、そんなことを感じながら、このブログを書いてます。

8〜9月にかけて自然薯の甘酸っぱい花の香りが畑に広がります。

②静岡県自然薯研究会

みんなで情報共有してお互いを高め合う仕組みは「静岡県自然薯研究会」でも行われています。

●栽培技術情報交換会 2025.8.22

・グループLINE上で写真をあげる⬇︎

・その写真について説明&質問を繰り返し対策案を伝え合う⬇︎

やはりこちらでも夏の高温対策はみんなの課題となっています。

昨年の失敗をみんなで防げるように「こんな新しい資材があるよ」など、YouTubeで上がってる情報などを若い世代の生産者がみんなに情報提供してくれます。

祖父(12代目)の時から約50年続く自然薯研究会は県内様々な地域の生産者が、多世代に渡り加入している組織です。

そこには50年分深化し続けている「信頼」を基にした関係性が築かれています。

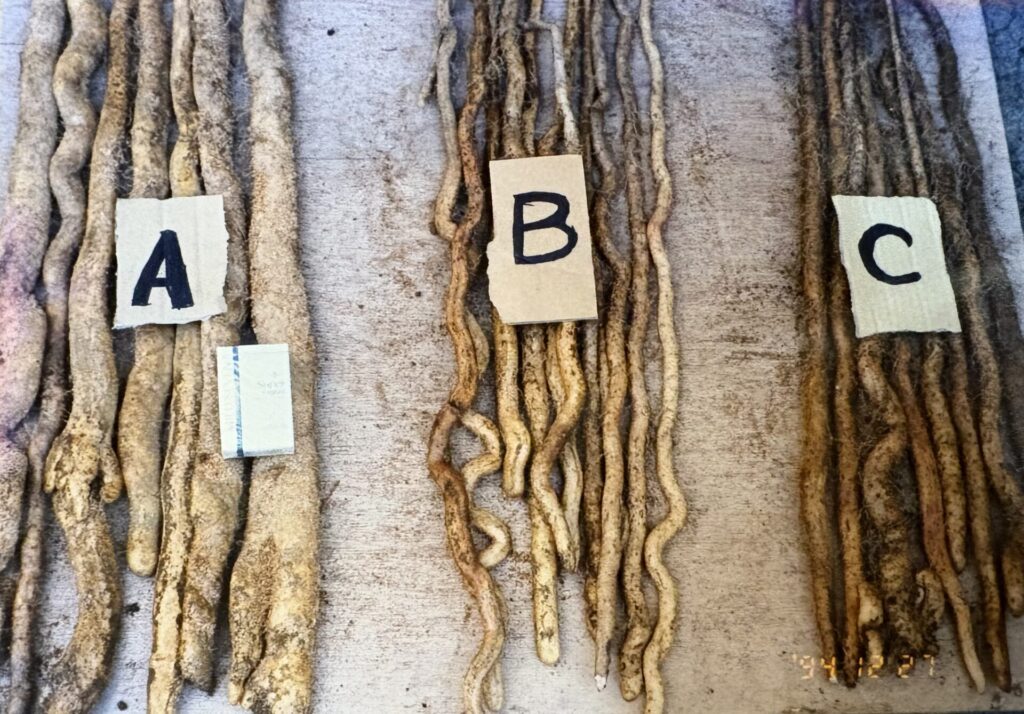

約30年前の自然薯⬇︎

今の自然薯がどれだけ高い品質で栽培&統一されているか、見ただけでも一目瞭然です。

それは間違いなく研究会を中心とした50年間の挑戦の賜物だと言えます。

丁子屋の生産者グループ、そしてその生産者も参加して研鑽し合う静岡県自然薯研究会

こうしたやり取りや関係性が静岡県の美味しい自然薯の最先端で行われています。

#在来作物 #自然薯 #60号 #丁子屋 #とろろ汁 #東海道53次 #丸子宿 #静岡 #静岡県自然薯研究会

2/25,26(火,水)定休日です

●営業時間中のお電話

お受けしかねる場合がございます

営業時間外にご連絡いただけるとスムーズです。

●ご来店時の受付

店頭タブレットにて受付しております

●ご予約

※基本的にご予約制ではありません

・お座敷の個室のみ有料でご予約お受けいたします(繁忙期を除く)

・お部屋料金 1部屋/平日¥1,100 土日祝¥1,500

・4名様よりお受けいたします

・土日祝日は20名様以下

・入店は12:00までにお願いします

※お正月、G.W.、お盆、連休などの繁忙期はご利用いただけません。ご了承ください。

※お食事以外でのご利用はご遠慮願います。

※夜は混み合うこともなくスムーズにご案内できます。

●営業時間

平日 11:00〜14:00

土日祝 11:00〜15:00(L.O)

16:30〜19:00(L.O)19:40閉店

●お支払い方法

クレジットカード各種、paypayをご利用いただけます